食物アレルギーとは?

特定の食べ物を食べた時に、体を守る免疫のシステムが過敏に働き、アレルギー症状が起きることです。

最も多い症状は皮膚症状ですが、まれにショック症状を起こし、命に関わることもありますので、油断は禁物です。

アレルギーを起こしやすい食べ物としてよく知られているのは、鶏卵・乳製品・小麦があります。

食物アレルギーの症状は?

食物アレルギーの症状は、約9割が皮膚の症状といわれていますが、その他にも以下のような非常に多彩な症状が挙げられます。

・皮膚の症状…かゆみ、じんましん、発赤、湿疹

・目の症状…結膜の充血、かゆみ、涙、まぶたの腫れ

・口・のどの症状…口の中の違和感・腫れ、のどの詰まった感じ、声がかれる、かゆみ、イガイガ感

・消化器症状…腹痛、はきけ、嘔吐、下痢、血便

・鼻の症状…くしゃみ、鼻水、鼻づまり

・気管支・肺の症状…息苦しさ、咳、呼吸する時の「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった音

・循環器症状…頻脈、血圧低下

・神経症状…ぐったり、意識障害

食物アレルギーには、いくつかタイプがあります。

●即時型食物アレルギー

多くは食後15分から2時間以内にじんましんや咳、息苦しさといった症状が出ます。

アレルギー症状が1つの臓器に留まらず、複数の臓器で認めることをアナフィラキシーと呼びます。

さらに血圧の低下や、意識障害を伴うような場合は、アナフィラキシーショックと呼び、命の危険にさらされている状態で、一刻も早く治療が必要です。

●食物依存性運動誘発アナフィラキシー

10〜20代の男子に多くみられ、ある食べ物を食べたあとにすぐ運動をすることで、アレルギー症状が出るタイプです。

症状の進行が速く、ショックに至るケースも多いため、その時はエピペン®を使ったり、救急車を呼んだり、素早い対応が必要です。

治療が終わったら、しっかり原因を調べましょう。

●新生児・乳児消化管アレルギー

生後まもなく、粉ミルクを飲ませると下痢や血便、嘔吐などが出ることがあります。

医師の判断で、アレルギー用ミルクを使うこともあります。

1歳で半数以上、2歳で9割前後は治るといわれています。

(『食物アレルギー診療ガイドライン2016』日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会作成)

アレルギーを起こしやすい食品は何がありますか?

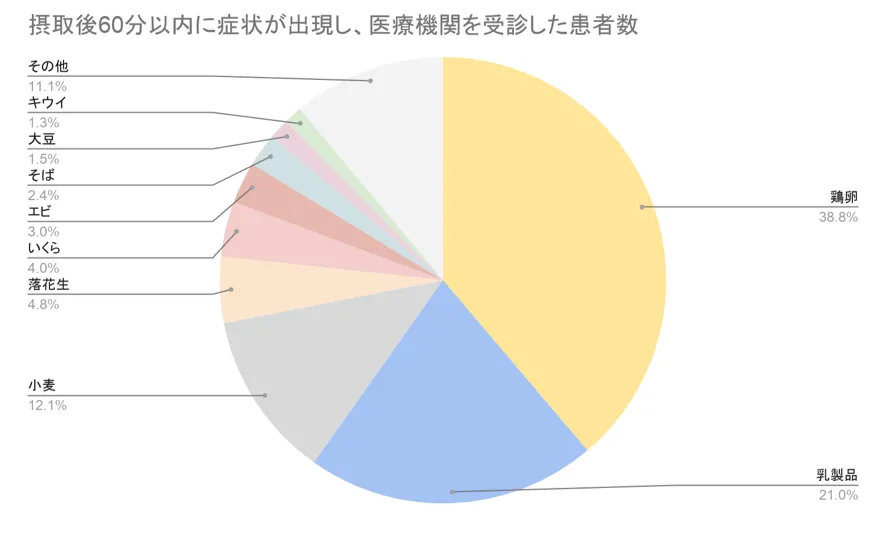

3大アレルゲン(アレルギーの原因)として、鶏卵・乳製品・小麦があります。

それ以外にも、さまざまな食品に対するアレルギーがあります。

参考資料:(公財)ニッポンハム 食の未来財団

(https://www.miraizaidan.or.jp/allergy/illustrations.html)

参考資料:厚生労働科学研究費補助金 免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業

「食物アレルギーの発症・重症化予防に関する研究」平成20年度

アレルゲンとなるのは、厳密にいえばその食品に含まれるタンパク質です。

例えば、エビでアレルギー反応がある方は、エビに近いタンパク質を有する甲殻類の仲間(カニやロブスターなど)でもアレルギー反応が出ることもあります。これを「交差抗原性」といいます。

1つアレルゲンが見つかると、その他にもアレルゲンが存在することがありますので注意しましょう。

食物アレルギーの診断はどうやってするの?

まず大切なのは日々の観察です。どういった食材でアレルギー反応が起きているのか、あたりをつけることから始まります。必要であれば、今日何を食べてどんな症状が出たか、あるいは出なかったかなど、日誌をつけてみるのも効果的です。

あたりがついたら、原因と思われる食べ物を摂取しないようにする食物除去試験(1〜2週間食べさせないでみる)を行います。

あるいは血液検査で、推定された食物に対する「特異的IgE抗体」と呼ばれるものを測定することでも診断のサポートになります。(当院では、5歳以下未就学児のお子さんには血液検査を行っておりません)

その他にも皮膚テストという、アレルゲンが含まれるエキスなどを皮膚に滴下して反応をみるテストもありますが、当院では行っておりません。

上記の検査で、いよいよ食物アレルギーが疑わしくなってきたところで、食物経口負荷試験を検討します。

こちらは実際にアレルゲンの可能性のある食べ物を口にしてもらう試験であり、アナフィラキシーのリスクも伴いますので、専門の医療機関で行います。

食物経口負荷試験が必要と判断された場合には、専門の医療機関を紹介いたします。

ご自身で試すことは大変危険ですので、絶対にやめましょう。

食物アレルギーの治療は?

食物アレルギーの治療の基本は、原因となる食物の除去です。

大事なことは、食物の除去と言っても食べなければいいという訳ではなく、必要最小限の食品除去に留め、「症状を起こさないように食べること」が治療の目標になります。

離乳食を始めて、アレルギー反応が出た場合、離乳食を遅らせる必要はなく、アレルゲンとなる食品を同定し、アレルゲン以外の食品を用いて積極的に進めましょう。

少量であればアレルゲンを食べても症状が出ないこともありますし、食品によっては加熱をすることで低アレルゲン化が起き、食べてもアレルギー症状が出なくなることもあります。

皮膚症状が出た場合など、抗アレルギー薬を使用することもありますが、基本的に薬物療法は補助的に行っていくもので、まずはしっかりと食事療法を行っていくことが大切です。

アナフィラキシーが起きてしまった場合は、早期治療介入が必要です。

場合によっては命に関わりますので、ご自身だけでは判断せず、すぐに当院を受診してください。

重度の食物アレルギーをお持ちの方は、設備の整った医療機関を紹介いたします。

鶏卵アレルギーを予防するには?

まず1つめのポイントとして、卵黄よりも卵白のほうがアレルギー反応が強く出るといわれています。

また、加熱時間や調理方法によってアレルゲンが変化するのも特徴です。

ちなみに、鶏卵アレルギーは鶏肉や魚卵とはまた別ですのでご注意ください。

<ステップ1> まず、卵黄から始める

開始の目安は離乳食初期(生後6か月くらい)から。

(早く始めた方がアレルギーが出にくいという報告もあります。参考:PETITスタディ、Lancet 2017; 389: 276-86)20分程固茹での卵黄をごく少量(耳さじ1)程度から始めてみます。

アレルギー反応が出なければ、2〜3日おきに少しずつ増やしていく。

例)1回耳さじ1を2〜3日おいて何回か繰り返す。

2週目から耳さじ2に増やし、2〜3日置いてを何回か繰り返す。

1回量を徐々に増やしていき、間隔も少しずつ短くしていく。

調理のポイントは

・しっかり加熱する

・加熱後、すぐに黄身と白身を分ける

・できるだけ黄身の中心部分を使う

食べられるようになっても、与える量は1日最大1個までにしましょう。

<ステップ2> 卵白を与える

開始の目安は、卵黄が問題なく食べられるようになってから1〜2か月後くらいからにしましょう。

20分程の固茹での卵白をごく少量(耳さじ1)から。

2〜3日おきに少しずつ量を増やしていきましょう。最終的に与える量は、全卵1/2〜多くても1個まで。

他のタンパク質も取り入れて、まんべんなく食べさせるようにしましょう。

牛乳アレルギーを予防するには?

牛乳は加熱処理などを行ってもアレルゲンが変化することはありません。

まず、粉ミルクを問題なく飲んでいるお子さんは、牛乳アレルギーはないと考えてよいです。

完全母乳の場合、最初は1mLの粉ミルクか、小さじ1のヨーグルトあたりから始めてみましょう。

その後、少しずつ量を増やしていきます。

牛乳をそのまま飲んでよい目安の時期は、1歳以降になります。

最初は砂糖の入っていないプレーンヨーグルトから始めるとよいでしょう。

※ヨーグルトの甘味として、はちみつが入っていることがあるので注意してください。

小麦アレルギーを予防するには?

小麦も牛乳同様に、加熱してもアレルゲンが変化することはほぼありません。

最初はやわらかく煮たうどん、または野菜スープに、1つまみの小麦粉を入れて煮込んだものを小さじ1程度から始めてみます。

様子を見ながら少しずつ量を増やしていきましょう。

市販のベビー用のうどんは塩分が入っておらず、おすすめです。

そうめんで代用するのもよいですが、そうめんは塩分が多いので、しっかりと湯がいてから食べさせるのがよいでしょう。

食物アレルギーは治るのでしょうか?

乳児から幼児早期によくみられる、食物アレルギーの原因とされる鶏卵・乳製品・小麦の多くは、その後の成長とともに80〜90%が耐性を獲得します。

それ以外の原因食物は耐性を獲得しづらいので、慎重に経過をみていく必要があります。

赤ちゃんの肌荒れと食物アレルギーって関係あるの?

この数年で、赤ちゃんの肌荒れ(いわゆる乳児湿疹)と食物アレルギーの間に強い関係があることがわかってきました。

アレルゲンは口からだけではなく、バリア機能が落ちた皮膚からも入ってきます。

荒れた皮膚から食べ物やダニなどのアレルゲン物質が入ってきてしまい、将来のアレルギーの元になることがわかってきました。

肌荒れを放置していると、将来食物アレルギーや気管支喘息、アレルギー性鼻炎などが次々と発症してしまう「アレルギーマーチ」を引き起こし、お子さんがずっとアレルギーで困り続ける事態になりかねないのです。

肌荒れや乳児湿疹が気になる赤ちゃんは、なるべく早い段階で積極的に正しいスキンケアを行っていきましょう。

<赤ちゃんのスキンケアのポイント>

まず大事なことは、当たり前ですが毎日入浴し、清潔を保ちましょう。洗う時のポイントは

◆ぬるま湯(39℃くらい)

◆石けんを泡だてて優しく行う(ゴシゴシ洗いはいけない×)

◆しわの部分も伸ばしながら丁寧に行う

◆最後しっかりと泡を流す

入浴後はタオルでポンポンと優しく押さえるように拭いて(ここでもゴシゴシしてはいけない)体の水分をある程度拭き取ったところで、すぐに保湿剤を全身にしっかり塗ります(ちょっと多いくらいでちょうどいい)。

ボディソープを選ぶ際のポイントですが、香料・着色料などが入っていないものを選びましょう。

石けんを使用するのは1日1回にしましょう。

汗を流すだけの時は、シャワーでさっと流す程度で十分です。

食物アレルギーで来院された方の当院での診療の流れ

1. 問診

食物アレルギーの診断は問診がとても大切です。

何をどのくらい食べた時に、どのような症状が、食べてから何分後に出てきて、どれくらい続いたのか、同じようなことが何回あったか、など詳しくお話を聞きます。

上記の点をふまえて、症状が起きた時の記録や日誌をつけておくと、診療の手助けになります。

息苦しいといった呼吸症状を認めるような場合には、早期の治療介入が必要な可能性が高いので、最低限必要な問診にとどめて、すぐさま治療にうつります。

2. 身体診察

皮膚症状がないか、呼吸の音に異常はないかなど、医師が丁寧に診察を行います。

重症の場合は呼吸苦や意識障害を認める場合もあります。

血圧・血中酸素飽和度(SpO₂)などのバイタルサインを測定し、緊急性の有無を判断します。

3. 検査

診断のサポートとして、血液検査をすることもありますが、必ずしも検査を行うわけではありません。

特に5歳以下の未就学児は、採血が大変難しい上に、採血量も多くて負担になるため、当院ではお断りしています。

最初のステップとしては、問診でアレルゲンにあたりをつけた後、食物除去試験を行います。

食物経口負荷試験が必要と判断した場合には、専門病院へ紹介いたします。

4. 処方・食事指導

食事療法がメインの治療になります。

必要最小限の食品除去に留め、「症状を起こさないように食べること」を目標に、食事指導を行います。

皮膚症状など、アレルギー症状がでている場合には、抗アレルギー薬を処方いたします。

アレルギー症状が重度の場合、必要に応じてアドレナリン注射の使用や、総合病院への救急搬送などを手配することもあります。